〈泥塑的時間劇場〉 文/楊子強

作為升上台藝大雕塑系泥塑組的第一個個人專案研究,洪聖雄的《YAYOI》以一個提問的方式,嘗試去比對和釐清被規範了的具像「塑造」專題與「心中有塑造,就是塑造」這對立思考的可能成立層面。其原始的研究基點在於如果我們無需在意到底塑造了什麼,「塑造」作為一個起心動念, 是否就足以延展出「被塑造」出的作品呢?但與此同時,我們也面對著如何加以區分出洪聖雄所提出的「心中有塑造,就是塑造」的想法,與真實生活中「心中沒塑造,也還是塑造」的日常手作之間難以明確釐清的界線,而這針對塑造的基本定位所預設的悖論架構姑且成為一個有趣的泥塑創作實踐案例。

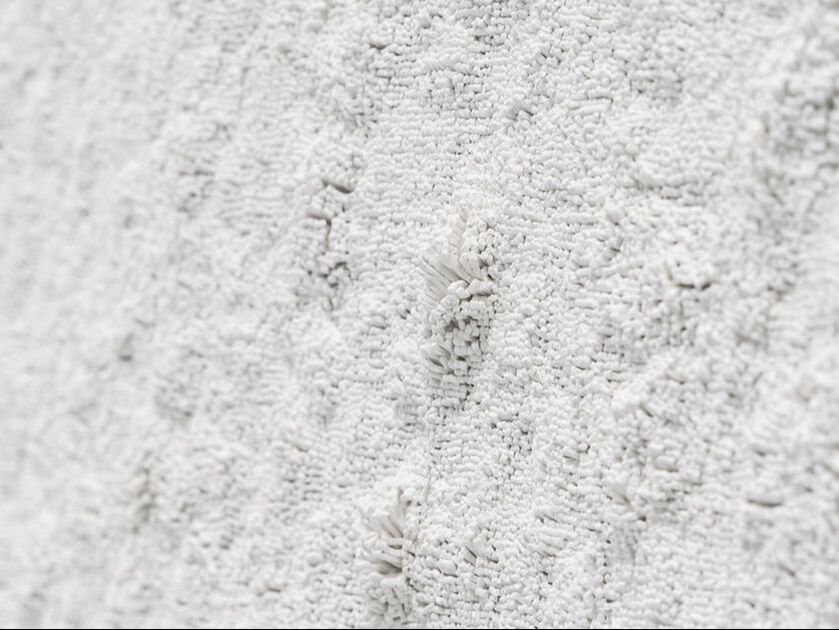

《YAYOI》(2019)以一個塑造劇場的形式設定在雕塑系研究室的紗窗走廊上,白色的YAYOI免燒土,通過手作的按捏穿透現場紗窗縫隙而產生的「泥團滲透」形態,直接比對著「縫隙填充」這輕易就可加以取而代之的的日常手作定義。掉落在地板平台上的泥塊(摻入鐵砂)被隱藏在地板平台底下的遊走掃地機器人(其上裝置著磁鐵)所產生的磁力牽動著而隨之晃動,恍若時間就徘徊在落地的那一剎那。作品作為一個「塑造」課題的純粹提問時,也同時成為一件「塑造」作品而存在,當我們審視「免燒土」在「塑造」 意念的執行下,所成為的「淤泥」、「皮層」或是「雕塑量體塊」[1]時,現場地面持續不斷晃動的鐵砂泥塊則適度的維持著一個激活的現場閱讀狀態,允許這個提問持續的滯留於塑造現場。在這「心中有塑造,就是塑造」的悖論提問中,我們收穫了一個存在於「我想塑造什麼」和「我塑造了什麼」之間充滿趣味的「曖昧牽連」,允許我們持續尋找不同的思考著力點。而經過 一系列共兩年的後續創作延展,洪聖雄的《地景接縫》(2021)適時的再次回歸到泥質與塑造的原初切入點上。藝術家積極提出新泥質操縱方式,通過兩種軟硬迴異的白色泥材質進行並置與對接,銜接出這材質劇場中的「心中有地景」。 在這劇場裡,手捏塑造的傾斜「山壁」,因「心中有地景」而進一步組構出「人造地境」與「自然地境」之間能被加以轉述的山體想像與被進駐的建築體場域之間的異境同化性。因觀眾的每一步踩踏⽽隨之碎裂崩解的「白水泥」地,則同出一徹的適時提醒著觀眾「當下每一步」的時間情境和激活的現場閱讀狀態。藝術家以明確執行著的「泥塑劇場」,直接跨越了「就是塑造」的原初提問。

[1] 洪聖雄,《Yayoi 系列》(作品概述, 2019)

本文節錄自《前沿與邊緣:1980年代臺灣藝術當代性探討》:〈泥塑的時間劇場〉

作為升上台藝大雕塑系泥塑組的第一個個人專案研究,洪聖雄的《YAYOI》以一個提問的方式,嘗試去比對和釐清被規範了的具像「塑造」專題與「心中有塑造,就是塑造」這對立思考的可能成立層面。其原始的研究基點在於如果我們無需在意到底塑造了什麼,「塑造」作為一個起心動念, 是否就足以延展出「被塑造」出的作品呢?但與此同時,我們也面對著如何加以區分出洪聖雄所提出的「心中有塑造,就是塑造」的想法,與真實生活中「心中沒塑造,也還是塑造」的日常手作之間難以明確釐清的界線,而這針對塑造的基本定位所預設的悖論架構姑且成為一個有趣的泥塑創作實踐案例。

《YAYOI》(2019)以一個塑造劇場的形式設定在雕塑系研究室的紗窗走廊上,白色的YAYOI免燒土,通過手作的按捏穿透現場紗窗縫隙而產生的「泥團滲透」形態,直接比對著「縫隙填充」這輕易就可加以取而代之的的日常手作定義。掉落在地板平台上的泥塊(摻入鐵砂)被隱藏在地板平台底下的遊走掃地機器人(其上裝置著磁鐵)所產生的磁力牽動著而隨之晃動,恍若時間就徘徊在落地的那一剎那。作品作為一個「塑造」課題的純粹提問時,也同時成為一件「塑造」作品而存在,當我們審視「免燒土」在「塑造」 意念的執行下,所成為的「淤泥」、「皮層」或是「雕塑量體塊」[1]時,現場地面持續不斷晃動的鐵砂泥塊則適度的維持著一個激活的現場閱讀狀態,允許這個提問持續的滯留於塑造現場。在這「心中有塑造,就是塑造」的悖論提問中,我們收穫了一個存在於「我想塑造什麼」和「我塑造了什麼」之間充滿趣味的「曖昧牽連」,允許我們持續尋找不同的思考著力點。而經過 一系列共兩年的後續創作延展,洪聖雄的《地景接縫》(2021)適時的再次回歸到泥質與塑造的原初切入點上。藝術家積極提出新泥質操縱方式,通過兩種軟硬迴異的白色泥材質進行並置與對接,銜接出這材質劇場中的「心中有地景」。 在這劇場裡,手捏塑造的傾斜「山壁」,因「心中有地景」而進一步組構出「人造地境」與「自然地境」之間能被加以轉述的山體想像與被進駐的建築體場域之間的異境同化性。因觀眾的每一步踩踏⽽隨之碎裂崩解的「白水泥」地,則同出一徹的適時提醒著觀眾「當下每一步」的時間情境和激活的現場閱讀狀態。藝術家以明確執行著的「泥塑劇場」,直接跨越了「就是塑造」的原初提問。

[1] 洪聖雄,《Yayoi 系列》(作品概述, 2019)

本文節錄自《前沿與邊緣:1980年代臺灣藝術當代性探討》:〈泥塑的時間劇場〉